近年,紡織作品和與工藝相關的藝術再次復興,引起大家的關注。而最古老的工藝之一的編織,更是可以追溯到12,000多年前。是次展覽希望聚焦革新編織形式的藝術家,探索藝術、工藝和設計之間的傳統區別。他們從選材出發,關注不同社會議題,當中不少以合作的方式,擁抱特定的社區和傳統,為作品融入多層的意義。

瑞銀藝術藏品是世界上最重要的當代藝術企業收藏之一,擁有40,000多件來自具影響力的當代藝術家的作品。

瑪婭·巴耶維奇以批判性和風趣的方式進行藝術創作,揭示人類行為中的二元性,特別是涉及權力關係,如歷史的權力與選擇和解釋的權力對比,集體記憶到集體失憶,客觀描述到主觀敘述和想像。她的作品涵蓋了錄像、裝置、表演、聲音、文本、工藝、繪畫、版畫、機械和攝影,旨在提出問題而不是給出答案。從她職業生涯的開始,巴耶維奇就將工藝元素融入她的作品中,用以講述故事、提出問題或尋求理解,同時也探討與藝術相關的價值。以手工藝為基礎的創作所需的時間與現代世界的快節奏形成鮮明對比。

‘Difference in wages between man and women’(2022年,意:男女工資差異)源自她早期的一件為2015年第56屆威尼斯藝術雙年展創作的刺繡作品‘Arts, Crafts and Facts’ (意:藝術、手工藝與事實)。該作品評論了股市及其對我們生活的影響,而‘Difference in wages between man and women’則涉及性別不平衡的統計資料。這些資料揭示了不同國家男性與女性之間的工資不平等現象。刺繡,這一費時的手工藝,歷史上一直被認為是女性的工作,而巴耶維奇的刺繡作品則由波斯尼亚的女性工匠製作——波斯尼亚是她出生的前南斯拉夫的一部分。

弗朗齊斯卡·富特的多媒體藝術實踐包括繪畫、雕塑和裝置藝術。她系統化的創作過程涉及對技術和材料的精心考慮。為了擴展她的創作方法並進一步探究無形現象的視覺化,她掌握了簇絨技術——一種通過將紗線或織物環繞在基材上製作地毯和其他紡織品的工藝。在‘Liquid Skies’(2022年,意:液態天空)這件作品中,藝術家利用簇絨羊毛,創作了一幅由颶風的各種紅外線圖像組成的作品,將這些短暫的衛星圖像轉化為像素化的景觀。鮮豔色彩的旋風圖像與可能導致自然災害的天氣情況的破壞力量形成强烈對比。

咸京我除了以傳統方式的創作,還包括裝置、錄像、表演藝術。《刺私語,針國/隱藏簡訊系列/貪婪是個好的 K01-01-01》來自她最為人知的刺綉畫作系列。始於2008年,這系列記錄南韓的北韓之間跨地理邊界、不同意識形態的交流。

咸京我收集圖片和文字、設計,再經中間人把圖像走私到北韓,送到工藝師的手上。這些一般在北韓沒法接觸的資料,由工藝師製成刺綉——一種北韓認可的藝術形式。有部分圖像或刺綉會因資料敏感而被沒收;藝術家更曾需付賄款才能贖回作品。作品名字中的一串號碼是藝術家與中間人溝通的密碼。「貪婪是好的(Greedy is good)」令人想起1987年電影《華爾街》哥頓·蓋柯的經典對白,爲西方文化和資本主義的象徵。

希拉·希克斯的職業生涯超過60年,是她這一代最重要的紡織藝術家之一。希克斯的作品受前哥倫布時代工藝的影響,特別是秘魯前印加的編織和染色技術以及世界各地的紡織傳統。她獨特的方法將古老的工藝模式與二十世紀革命性的形式和色彩理論相結合,達至平衡。雖然作品創作的物理過程,包括手工染色、手工編織、捆紮和打結是作品的核心,但它真正展現的是希克斯的繪畫般的表現手法。

在‘Mining Red Slate From the Depths’(2017年,意:挖掘紅色板岩的深處)上,密集的彩色線簾完全覆蓋畫布,這些線條有如顏料沿着作品表面往下流,緩緩滴落。希克斯對織物纖維的掌控精巧,創造出富有觸感的作品,模糊了雕塑、繪畫和紡織工藝之間的界限。

康瑞璟的創作有繪畫、雕塑、裝置和表演,靈感來自不同的古典和當代文化,如韓國舞蹈、詩歌和音樂。她的作品往往指涉並顛覆傳統。

‘Mat 120 x 165 #23-67’(2023年)網格狀的框架下面是有着不同形狀圖案、粉彩色的花紋席——一種由江華島的工匠手工製作的蘆葦席,藝術家與他們合作以表彰傳統工藝。網格狀的盒子是康瑞璟創作的重點,灵感源自東亞最早由朝鮮王朝發明的音樂記譜系統井間譜。康瑞璟受「井」的啟發,將作品想像為一個可其中內活動和表達情感的空間,構建平衡且有組織的畫面。康瑞璟還借鑒傳統的韓國編舞,尤其是朝鮮王朝的宮廷舞蹈春鶯舞(常以井間譜記譜的音樂伴舞)。作為一種高度克制的古典舞蹈,表演者活動範圍被限制於表演的花紋席上,這也是他們允許與皇室成員互動的唯一空間。康瑞璟的’Mat’系列將花紋席置於框架內,反思個人身體的物理存在於舞蹈空間或更廣泛的社會背景當中的限制。

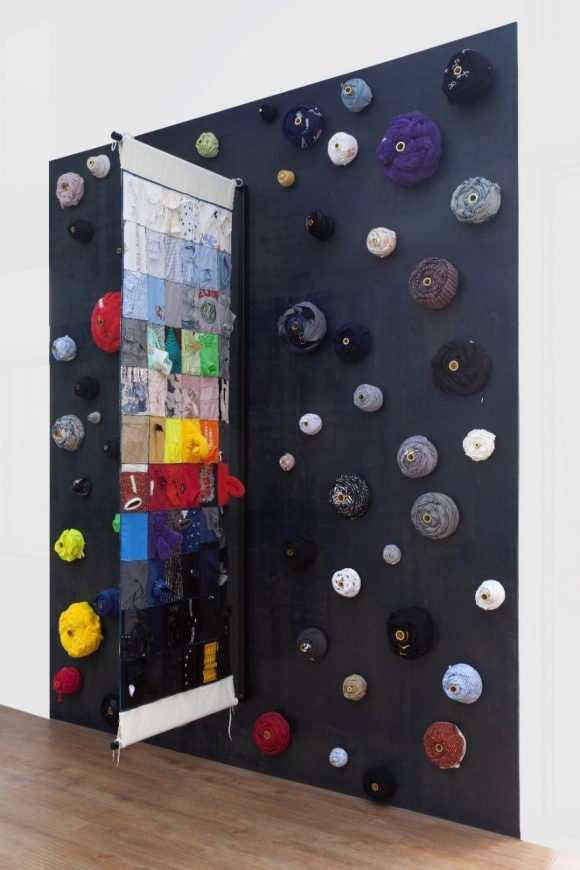

Bonolo Kavula 通過線和的舒舒織物(Shweshwe,一種廣泛用於南部非洲傳統服裝的印花染色棉織物)探索版畫的語言,並超越其傳統界限。舒舒織物與Kavula 家庭的記憶,以及南非更廣泛的歷史有密切的關係。Kavula結合版畫、設計、繪畫和雕塑,像一種語言,代表着她對物質的策略性和象徵性的研究和處理方式。

Kavula 的作品以其形式主義以及鼓勵與祖先和身份相關的對話和想法的能力而聞名,看似極其簡單的同時也極其複雜。在‘Landscape Study I’ 和‘Landscape Study II’(2024 年,意:景觀研究)中,她將舒舒布料打孔,用製造出來的小小圓形布料懸空交疊在漸變的色塊上,為作品增添的維度。透過重複和抽象的圖像,每個圓點都是各自的微型景觀,敘述冥想般的勞動,又以解構和轉化的形式創造新意義。

黎光頂的攝影編織系列的作品運用花卉的圖案暗示戰爭與創傷。作品是對越南傳統花圈的詮釋:在越南,某些花的品種和顔色是新年專用;另外一些則是追悼用的。而除了花朵的種類,用於喜慶場合和葬禮之上花圈其實是毫無分別。黎光頂選用的抽象鮮花圖案交織着越南人在戰爭中失去的生命和國家和平的未來。

麗莎·露以其用玻璃珠子創作的繪畫、雕塑和裝置而聞名,特別是整個空間和所有細節都以彩色珠子串成的‘Kitchen’(1991-1996年,意:廚房)。在這件開創性作品以及她的藝術實踐中,她挑戰傳統對藝術或美術和裝飾藝術的區分,並探索性別與傳統上屬於女性領域的工藝勞動之間的關係。為了進一步探討「女性工作」的性質,她於2005年將工作室從洛杉磯搬到了南非的德班(Durban),並成立了一個以傳承了幾代珠飾工藝的技巧聞名的祖魯婦女的群體。她為這些居住在失業率高的鄉鎮的婦女提供有意義的工作機會和宣導計畫。雖然她後來返回洛杉磯,但仍然繼續跟他們合作。

在‘Get Off My Cloud’(2024年,意:別踩我的雲)中,露將焦點轉向她在南非拍攝的雲朵,這也是過去幾年她一直在想的主題。雲的短暫之美與她目睹的城市困境形成了鮮明對比。為她植根於女性的集體和重複勞動的實踐增添了暫態概念。在這作品,她沒有使用典型的網格圖案,而是將一簇簇的珠子直接串在畫布上。珠子簇既像天然的沉積物,也模仿了抽象表現主義的筆觸。不同顏色的珠子一顆接著一顆串聯起來,有別於她一般集體的創作,她是在南加州莫哈韋沙漠獨自工作時發展出這種憑直覺創作的方法。

蘇奇特拉·馬泰的藝術實踐受家庭歷史和印度加勒比海的背景影響,她的創作包括掛毯、混合媒體繪畫、雕塑和裝置藝術。她的曾祖父母從印度北方邦(Uttar Pradesh)被帶到南美洲蓋亞那(Guyana)做契約傭工,兩者都是前英國殖民地。她通過重新解構現有圖像和使用來自家庭成員的復古紡織品來講述新的故事。這些材料包括印度次大陸女性穿的衣服紗麗,以及婦女在該地區穿的長披肩式圍巾dupatta,這過程她稱之為“棕色復興”(brown reclamation)。馬泰使用通常與女性手工藝和家庭領域相關傳統的技術,包括縫紉、刺繡和鉤針編織,反映和讚頌她的母系血脈和文化歷史。

在‘an ordinary day, an extraordinary view’(2024年,意:平凡的一天,不凡的景色)中,馬泰結合紗麗編織、金色流蘇和傳統上印度古典舞蹈表演者的腳踝上佩戴的ghungroo鈴鐺,將這些普通的衣物轉化為不凡的藝術作品,喚起迷人的風景。

馬爾戈紮塔·米爾加-塔斯的文化身份是其藝術創作的重要組成部分,創作媒介包括雕塑、繪畫、裝置和紡織品。她在波蘭南部靠近斯洛伐克邊界的一個小村莊查爾納哥拉(Czarna Góra)生活和工作,是伯吉卡羅姆(Bergitka Roma)的一員,像其他羅姆人群體一樣,他們有獨特的方言和法律。

在‘Andro Drom (On the Way)’【2016年,意:安德羅多姆(在途中)】等紡織作品中,米爾加-塔斯探索她社區的日常生活和經歷,以拼布描繪大家日常活動、交談或休息的場景。藝術家會先拍攝人物照片,然後在紙上素描,再用朋友和家人捐贈的衣物和織物「打扮」他們。米爾加-塔斯與縫紉助手團隊,包括家庭成員在內,將布料縫合在一起,最後在面部和其他細節上繪畫。她排除單純的記錄,加入動物和花卉等裝飾點綴,增加幻想元素。正如她第59屆威尼斯雙年展波蘭館的委託作品那樣,她的作品呈現大量歷史和當代人物,旨在展示更廣泛敘事。通過這種方式,米爾加-塔斯提供了對其世界的獨特見解,抵消關於羅姆人的刻板印象和誤解。

約旦·納薩爾的實踐嘗試以工藝技術來探索記憶、傳統和地方的概念。他在手工刺繡作品中複製了巴勒斯坦有數百年歷史的家庭裝飾紡織品刺繡‘tatreez’的特色幾何圖案。作品‘A Sleepwalker Stricken With Sleep’(2020年,意:受睡眠困擾的夢遊者)來自一系列「分屏」圖像,各有不同的顏色組合。重複的圖案有不同的色調,而作品的中間另有一個抽象景觀。雙重構圖也反映藝術家在巴勒斯坦和美國雙重文化身份中定位的自身經歷。

納薩爾與生活在巴勒斯坦拉馬拉(Ramallah)的女工藝家合作創作這件作品。她們的十字繡構成作品的基礎,然後他在她們複雜的網格中刺繡圖像,作視覺對話。作品的標題取自黎巴嫩裔美國詩人和藝術家伊黛·阿德南(Etel Adnan)對黎巴嫩內戰爆發寫的詩歌《阿拉伯的啟示錄》(“The Arab Apocalypse”),夢幻的刺繡景觀呼應了詩歌的超現實語言。

艾柯·努格羅荷的創作深受20世紀90年代印尼動盪的社會政治環境的影響。他獨特的視覺語言,帶有幽默感,巧妙地將政治資訊與街頭藝術、塗鴉和漫畫的美學結合。受當地傳統和手工藝如蠟染和皮影和城市環境的啟發,他的作品包括繪畫、裝置、動畫、雕塑、壁畫、掛毯和印尼刺繡等各種媒介,對社區藝術作品做貢獻。

《愛 #2》(2019年)首次在努格羅荷的個展‘Lost in Parody’(2020年,意:迷失在戲仿中)展出,該展覽探討了和平、民主、邊境和對未來的想像等普世價值。在這幅刺繡畫中,兩個人物穿着像是昆蟲的服裝,在月光下手牽手。人物有多組眼睛,沒有嘴巴或其他面部特徵,暗示溝通無需言语。通過鮮豔的色彩、充滿希望的目光和身體的姿態,這幅作品喚起樂觀的精神和濃濃的愛意。《愛 #2》是與印尼一個小村莊的刺繡工匠合作完成的。自2007年以來,努格羅荷一直與這個團隊合作,旨在透過提供新的工作機會來復興逐漸消失的傳統刺繡行業。這作品源於藝術家對藝術在的社會角色的反思,現在則代表他對新的共同社會的信念。

因卡·修尼巴爾出生於倫敦,在奈及利亞長大,後來他回到倫敦,在金匠學院學習藝術。他的作品包括繪畫、雕塑、攝影、電影和紡織品,他經常使用亮麗的蠟染布創作(也被稱為荷蘭蠟布或西非安卡拉布料)創作。蠟染布起源於印尼,由荷蘭大量生產,後來作為進口產品引入非洲,並在非洲遺產中佔有重要地位。它的歷史強調了非洲文化的複雜性,與其他文化的交織以及種族身份的互聯性。

‘African Bird Magic (Bald Ibis)’ 【(2023年,意:非洲鳥類魔法(禿鹮)】 是以可持續发展物料創作的作品系列之一,修尼巴爾使用在倫敦本地採購的庫存或二手布料,以減輕對環境的負面影響。這些作品描繪了瀕臨滅絕的非洲鳥類物種。非洲面具懸浮在鳥類附近,暗示它們在殖民和工業影響之前曾是棲息地守護者的祖先。面具還可以對照歐洲現代主義藝術家,如巴勃羅·畢卡索收集的非洲藝術品,代表了歐洲和非洲美學之間的矛盾關係。鑽石形圖案象徵着哈雷奎恩,也暗指畢卡索:這個出現在畢卡索和修尼巴爾的作品中詭計多端的角色,作為打破既定秩序的一種手段。

Sagarika Sundaram使用手工製作的編織物,創作充满異域風格的巨大藝術裝置,挑戰人們對空間和材料的感知。她的作品專注於動感、深度和大小,將紡織品轉變為有力的建築形式。Sundaram 使用手工染色的天然纖維創作掛牆、懸掛或獨立的雕塑,作品融合了有機和構建形式,強調人與自然世界之間的深層聯繫。同心圓、螺旋形、薄膜和花瓣的形狀使人想起混合的生物形態,如 2024 年的‘Is Still a Rose’(2024年,意:仍是一朵玫瑰)可見。這些作品的靈感來自牧羊人家園的風景,原材料羊毛和染料來自喜馬拉雅山和哈德遜河谷等地,採用了古老的制氈技術來創作。

本地和全球,古代和現代,人與自然,這些不同世界的碰撞與矛盾,代表着Sundaram 自己在印度和迪拜之間成長的文化背景,也反映了幾千年紡織傳統背後的勞動、材料和形式的和諧融合。

愛德華多·特拉薩斯在建築、設計、城市規劃和藝術領域都有所建樹。他的創作過程涉及對形式和顏色的持續探索。Nine Circles: 1.2.47(2017 年,意:九個圓圈:1.2.47)來自 Possibilities of a Structure (意:結構的可能性)系列,藝術家通過無限的結構和顏色來改變幾何圖案。特拉薩斯使用墨西哥惠喬爾人(Huichol)以複雜的紗線畫和珠飾而聞名的技術,用他們坎佩切州的蠟(Campeche wax)將羊毛紗線固定在木材結構上的工藝創作。這個系列的靈感還可以追溯到他早年作為建築師的時期以及他為 1968 年墨西哥城奧運會設計的標誌和設計項目。

瓊安娜·瓦斯康塞洛斯使用與家居生活、手工藝和女性活動相關的材料和技術創作,作品的規模一般都較大,探索女性地位和當代社會消費主義等主題。

‘Psychedelic Furs’(2015年,意:迷幻毛皮)是藝術家‘Boxes’(盒子)系列之一,這些雕塑作品反映了葡萄牙文化對她創作的影響以及她女性的視角。該作品使用了通常用於裝飾房屋和廚房的azulejos瓷磚(一種由 Viúva Lamego 工廠生產的傳統葡萄牙手繪瓷磚),取自藝術家瑪莉亞·凱爾(Maria Keil)在 1958 年為里斯本的一面牆面設計的歷史藏品。這些由珠飾、鉤針編織、流蘇和人造毛皮製成的抽象形狀暗示了女性領域。綻放於作品表面的形狀代表其打破性別刻板印象的願望。標題來自 1980 年代在倫敦成立並流行的英國搖滾樂隊 Psychedelic Furs,樂隊的新浪潮音樂風格與瓦斯康塞洛斯實驗性和獨特的創作方法相呼應。