1906

Beginn der Expansion in die Westschweiz

Bereits im Jahr 1875 hatte der Basler Bankverein eine Anregung aus dem traditionsreichen Finanzplatz Genf zur Errichtung einer Bankfiliale erhalten. Verwirklicht wurde der Plan aber erst 1905 durch den Schweizerischen Bankverein (SBV), als sich die Gelegenheit bot, das Bank- und Kommissionsgeschäft der altangesehenen Firma d’Espine Fatio & Cie. zu übernehmen. Der SBV eröffnete seinen Sitz am 15. Februar 1906 noch unter Leitung der Teilhaber der übernommenen Firma. Im Jahr 1912, mit dem Bezug seines neuen Genfer Bankgebäudes, übernahm der SBV in Lausanne die Banque d’Escompte et de Dépôts; seinen zweiten Sitz in der Westschweiz.

1907

Die Schweizerische Nationalbank gibt ihre erste Banknotenserie heraus

Mit der Eröffnung der fünf Zweigniederlassungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in Basel, Bern, Genf, St. Gallen und Zürich am 20. Juni 1907 trat das Banknoten-Monopol in Kraft. Die kurze Zeit zwischen der offiziellen Errichtung der SNB 1905 und der Schalteröffnung reichte nicht aus, um neue Banknoten herzustellen. Deshalb bestand die erste Serie aus sogenannten Interimsnoten, einer Art provisorischen Noten. Für ihre Herstellung kamen die Kupferdruckplatten und Klischees der von den Emissionsbanken herausgegebenen alten Banknoten zum Einsatz. Nebst dem Aufdruck «Schweizerische Nationalbank» zierte als Hauptmerkmal eine rote Rosette mit Schweizerkreuz die rechte obere Ecke der Vorderseite. Erst ab 1911 verfügte die Nationalbank mit der zweiten Serie über eigene Noten.

1909

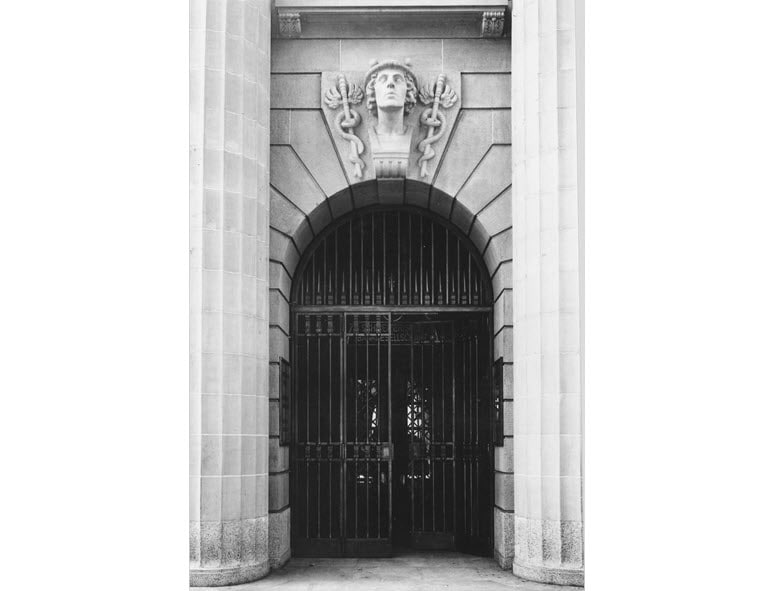

Neuer Hauptsitz des Schweizerischen Bankvereins Aeschenvorstadt 1

Der Schweizerische Bankverein (SBV) verlegte 1909 seinen Geschäftssitz von der Aeschenvorstadt 72 an die Ecke der Blockrandbebauung Aeschenvorstadt/St. Alban-Graben. Mit dem markanten Bau, dessen historisierende Fassade zwei Strassenzüge prägt, schenkte der neue Hauptsitz dem Stadtbild einen neuen Akzent. Das frühere Hauptgebäude an der Aeschenvorstadt 72 blieb noch vier Jahre im Besitz der Bank und wurde an nahestehende Gesellschaften vermietet.

1912

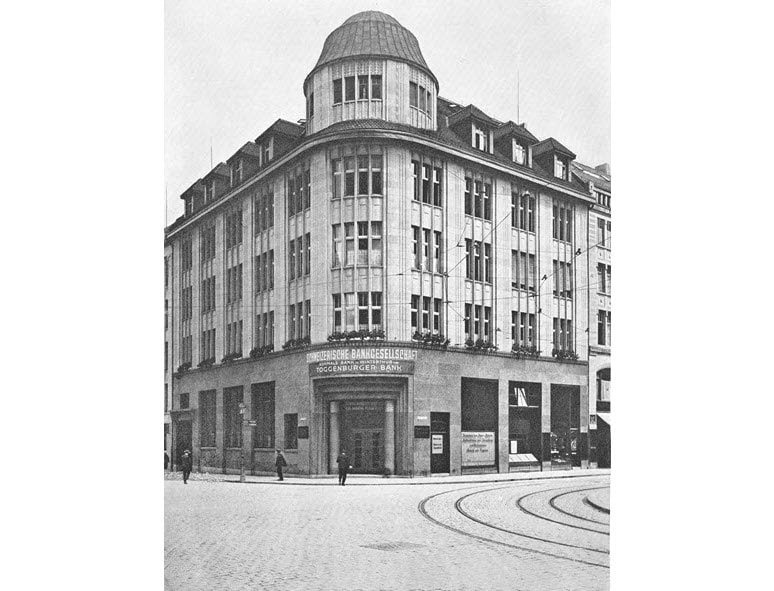

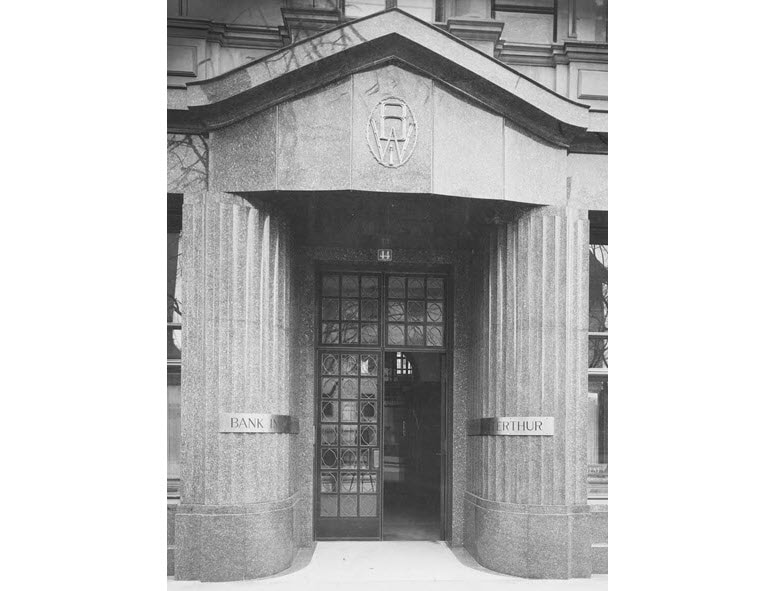

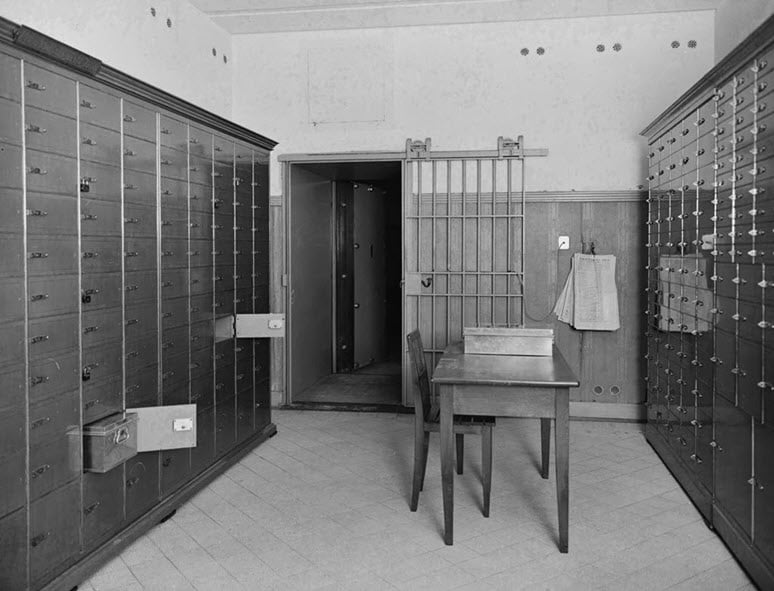

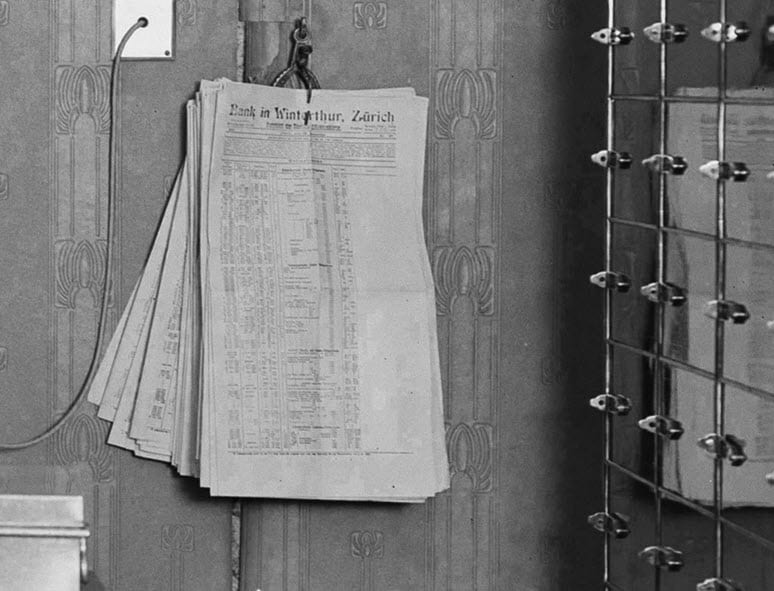

Zusammenschluss der Bank in Toggenburg und Bank in Winterthur zur Schweizerischen Bankgesellschaft

Die Toggenburger Bank war auf die ostschweizerische und sankt-gallische Wirtschaft ausgerichtet mit Spezialisierung auf die Stickereiindustrie. Sie war dadurch jedoch auch betroffen im Falle von Krisen dieses Industriezweiges. Die Bank in Winterthur besass ein breit abgestütztes Geschäftsfeld und Beziehungen zu verschiedenen Industrien, aber ihr war es durch ihre bestehende Grösse und Kapitalstärke zunehmend verwehrt, Anschluss zu finden zu den sie konkurrierenden Grossbanken. Man entschloss sich daher, das Kapital und den Geschäfts- und Kundenkreis durch einen Zusammenschluss mit der Toggenburger Bank zu vergrössern.

1912

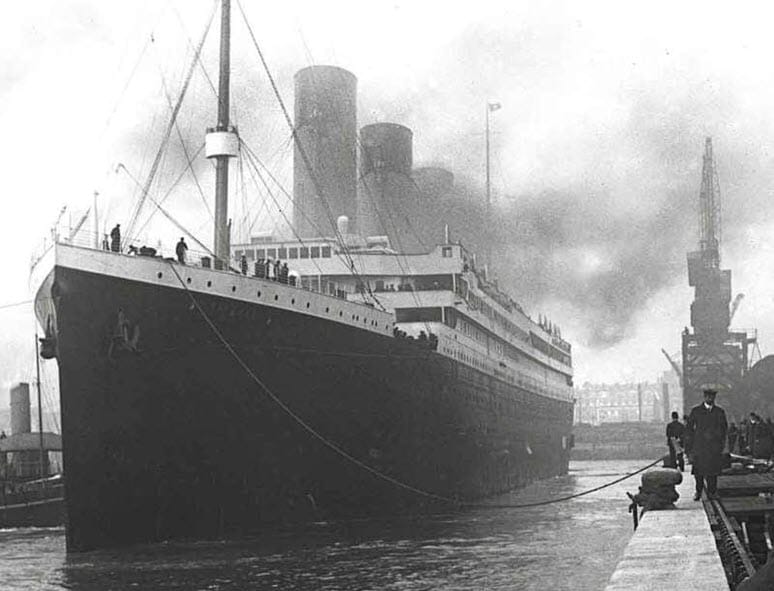

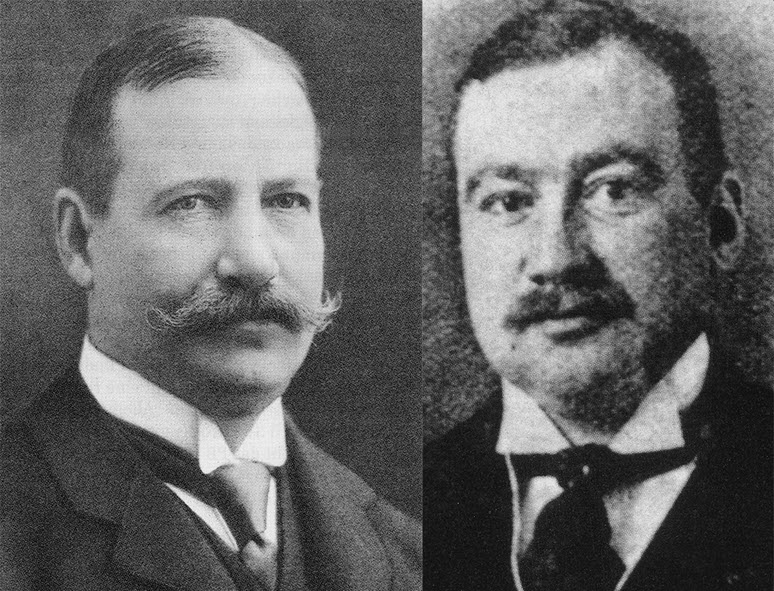

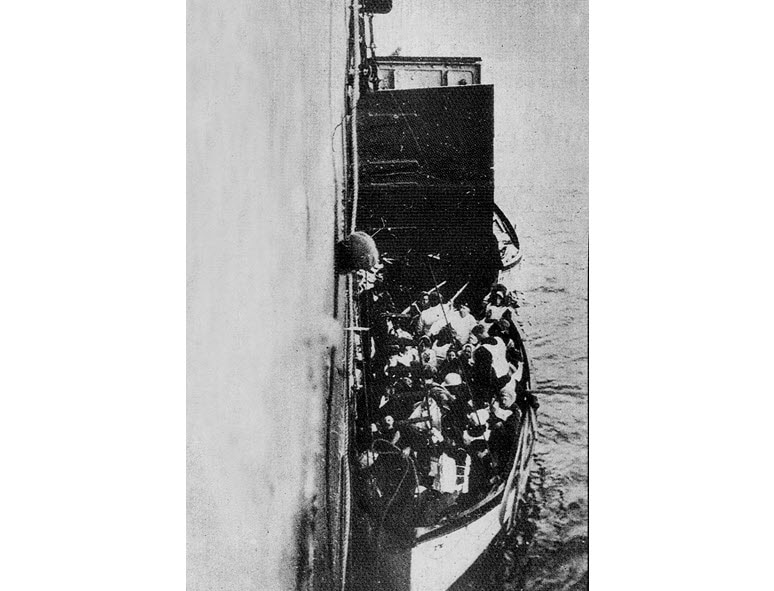

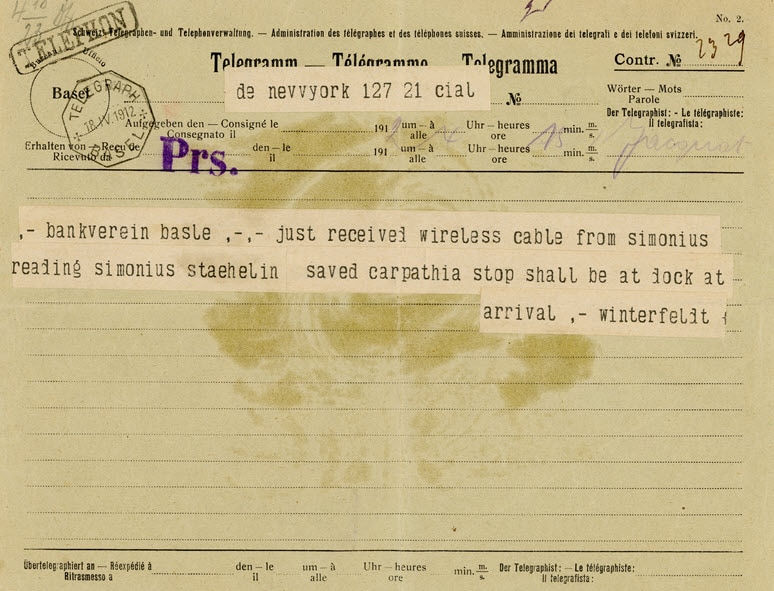

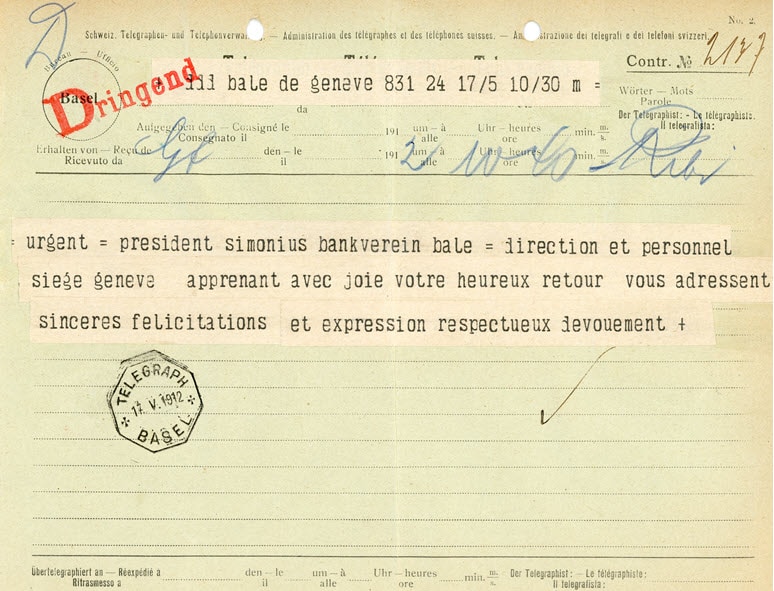

VR-Präsident des SBV und einer seiner Nachfolger überleben den Untergang der Titanic

Am 15. April 1912 um 2.20 Uhr sank der Luxusdampfer «Titanic» auf seiner Jungfernfahrt im Nordatlantik. Kurz vor Mitternacht hatte der 255 Meter lange Stahlgigant einen Eisberg gestreift und dabei ein 32 Meter langes Leck verursacht. Bei der Katastrophe überlebten nur 700 der 2200 Passagiere – unter ihnen Alphons Simonius-Blumer, VR-Präsident des SBV, und Max Staehelin, damaliger Direktor der Schweizerischen Treuhandgesellschaft und später selbst Präsident des SBV. Sie befanden sich auf einer Geschäftsreise nach New York, um sich vor Ort ein Bild von der Filiale einer sanierungsbedürftigen Schweizer Stickerei-Firma zu machen, deren Aktiven der SBV übernommen hatte.

1914

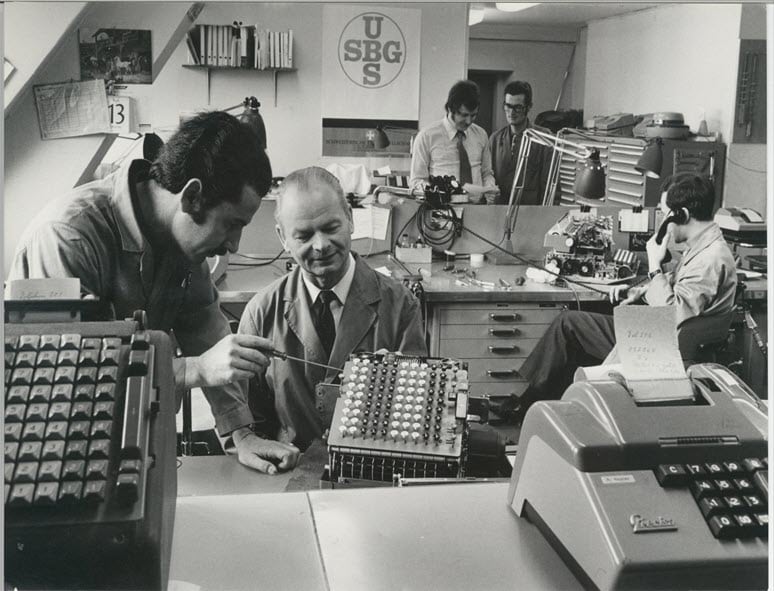

Beginn der Mechanisierung mit der ersten Additionsmaschine

Die Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) beschloss, am Sitz Zürich die Arbeitsprozesse nach Möglichkeit zu mechanisieren. Gründe dafür waren der Mangel an qualifiziertem Personal sowie das Bestreben, die Angestellten vor ermüdenden Arbeiten zu befreien und gleichzeitig die Produktivität zu steigern. So wurde 1914 die erste Additionsmaschine angeschafft. 12 Jahre später arbeitete die Buchhaltungsabteilung mit 8 Additionsmaschinen, 16 Buchhaltungsmaschinen, 7 elektrischen Staffelmaschinen, 22 Rechenmaschinen und 2 Schreibmaschinen.

1917

Die Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) bezieht den «Münzhof»

Arbeiteten 1906 25 Bankangestellte in der Zürcher Filiale der «Bank in Winterthur», waren es nach wenigen Jahren schon zehnmal mehr. Aufgrund der engen Raumverhältnisse beschloss der Verwaltungsrat, das ehemalige Gut der Textilfabrikanten- und Kaufmannsfamilie Schinz auf der gegenüberliegenden Strassenseite für ein neues Bankhaus zu erwerben. Nach zweijähriger Bauzeit eröffnete die SBG 1917 ihr neues Gebäude, den «Münzhof», an der Bahnhofstrasse 45. 1945 verlegte die SBG ihren Hauptsitz von Winterthur und St. Gallen hierher.

1919

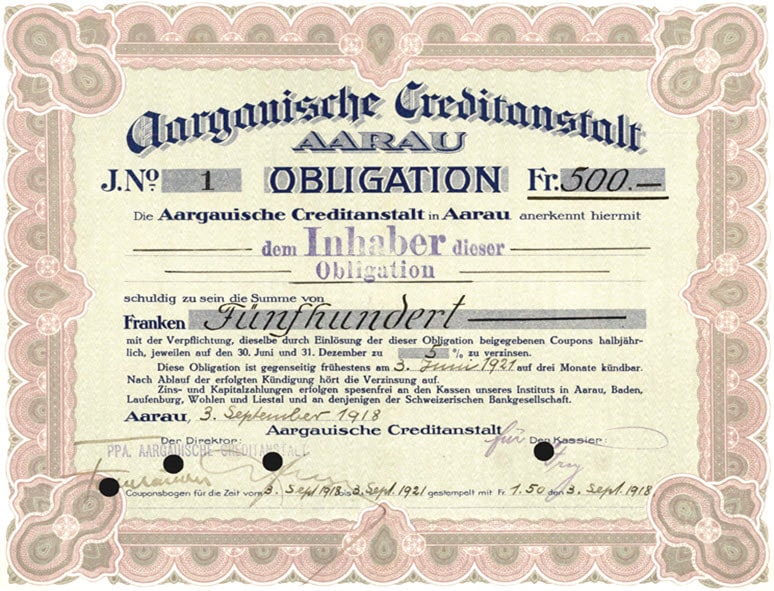

Die Schweizerische Bankgesellschaft fusioniert mit der Aargauischen Creditanstalt

Am 8. März 1919 stimmten die Aktionäre der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG) an der Generalversammlung der Fusion mit der 1872 gegründeten Aargauischen Creditanstalt zu. Das Aktienkapital wurde um 10 Millionen auf 60 Millionen CHF erhöht. Der Zusammenschluss mit der Aargauischen Creditanstalt brachte für die SBG einen weiteren Ausbau ihres Filialnetzes mit Geschäftsstellen in Aarau, Baden, Laufenburg, Wohlen und Liestal. Die Beziehung zwischen den beiden Banken bestand schon seit Längerem. 1913 schlossen sie vorerst eine formelle Interessensgemeinschaft; damals war der Aargauischen Creditanstalt die eigene Unabhängigkeit und der eigene Name wichtig. Kurz nach dem 1. Weltkrieg war die Situation jedoch eine andere, da bedeutete das Aufgehen in einer Fusion eine neue Chance.

1922

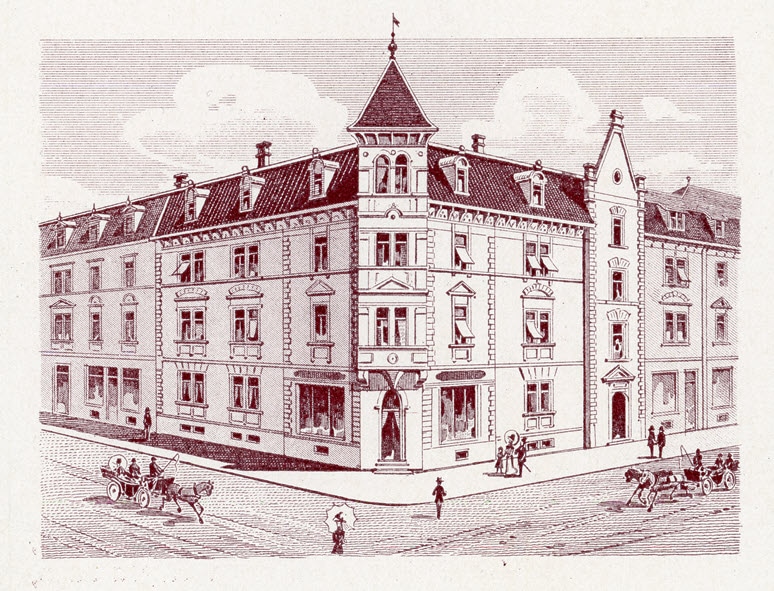

Die Eröffnung des neuen Sitzgebäudes der Schweizerischen Bankgesellschaft in Aarau

Bereits 1910 hatte die Aargauische Creditanstalt nach einem geeigneten Bauplatz für einen grösseren und vor allem zentraler gelegenen Neubau Ausschau gehalten. Eine günstige Gelegenheit ergab sich, als eine ursprünglich als Postgebäude vorgesehene Liegenschaft in der Nähe des Bahnhofs zum Verkauf stand. Mit den Vorarbeiten für den Neubau wurde 1916 begonnen. Die Bauzeit dauerte von 1920 bis Ende 1921. Für diesen Bau wurden erstmals in Aarau Turmkräne eingesetzt. Nach dem Umzug verkaufte die Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) ihr von der Aargauischen Creditanstalt erstelltes Gebäude am Schlossplatz an die Nationalbank.

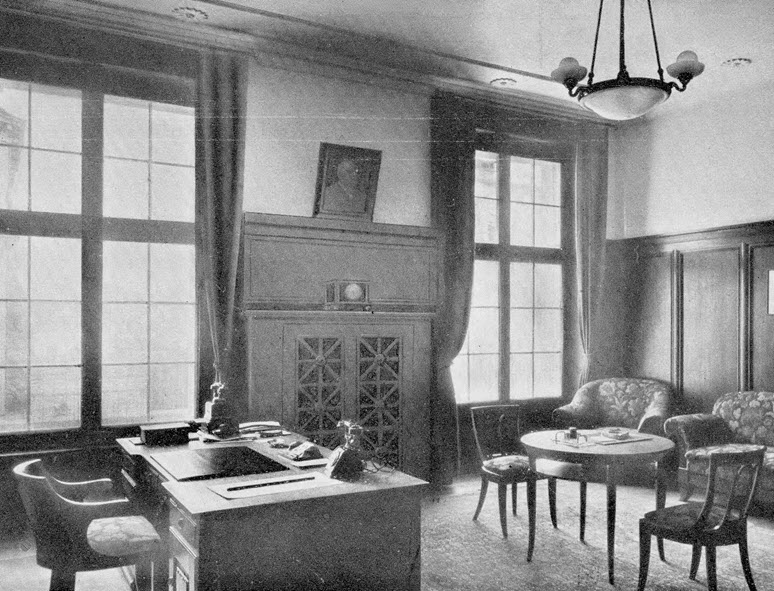

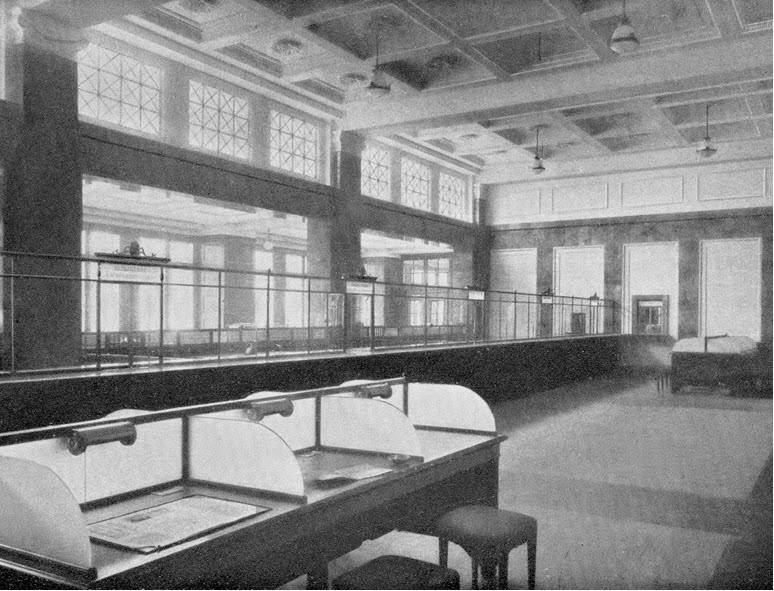

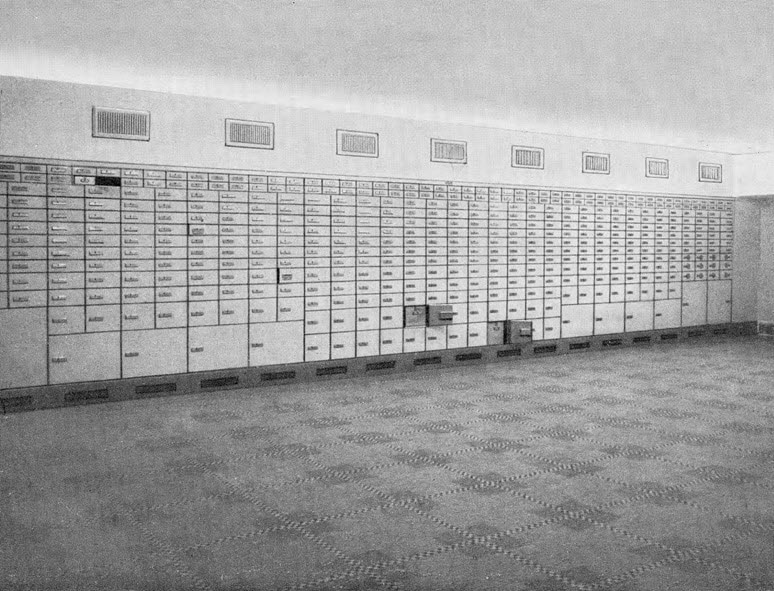

In einer zur Eröffnung herausgegebenen Broschüre wird das neue Bauwerk vorgestellt:

1922

Der Schweizerische Bankverein feiert zurückhaltend sein 50-jähriges Bestehen

Das 50-Jahre-Jubiläum des Schweizerischen Bankvereins (SBV) fiel in die Zeit der Nachkriegsdepression, die geprägt war von den schweren Auswirkungen des 1. Weltkriegs. Auch Schweizer Betriebe und Industrien waren wirtschaftlich stark betroffen, die Bahnen und die Hotellerie waren mit Notlagen konfrontiert. Finanzinstitute kamen als Folge von Staatsbankrotten und Währungszerrüttung in Bedrängnis und mussten gestützt und saniert werden.