1922

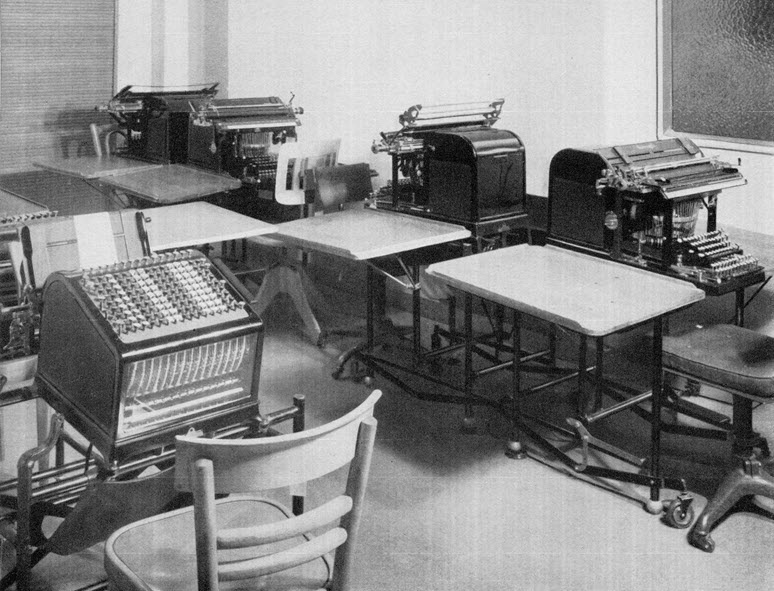

Eine Revolution in der Buchhaltung

Vor der Einführung der Buchhaltungsmaschine war die Rechnungsführung eine rein handschriftliche Angelegenheit, verfasst mit Tinte und Feder in gebundenen, sperrigen Büchern. Die Mechanisierungswelle vollzog sich bei der SBG und beim SBV zeitgleich im Jahr 1922. Mit der technischen Neuerung der Buchhaltungsmaschine etablierte sich auch das Fichensystem (Karteiführung), wodurch die Journalführung nun direkt auf lose Blätter geschrieben werden konnte. Dadurch wurde die Leistung der Buchhaltungsabteilung im nächsten Jahrzehnt mehr als verdoppelt.

1930

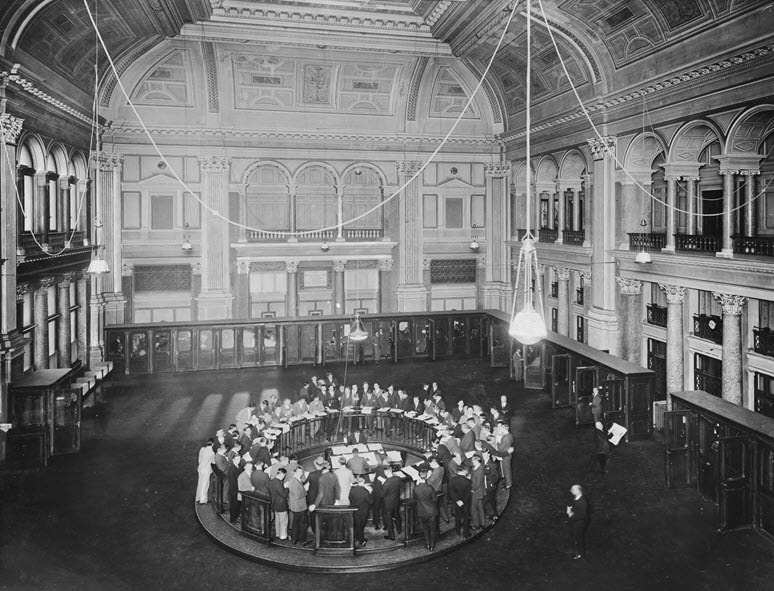

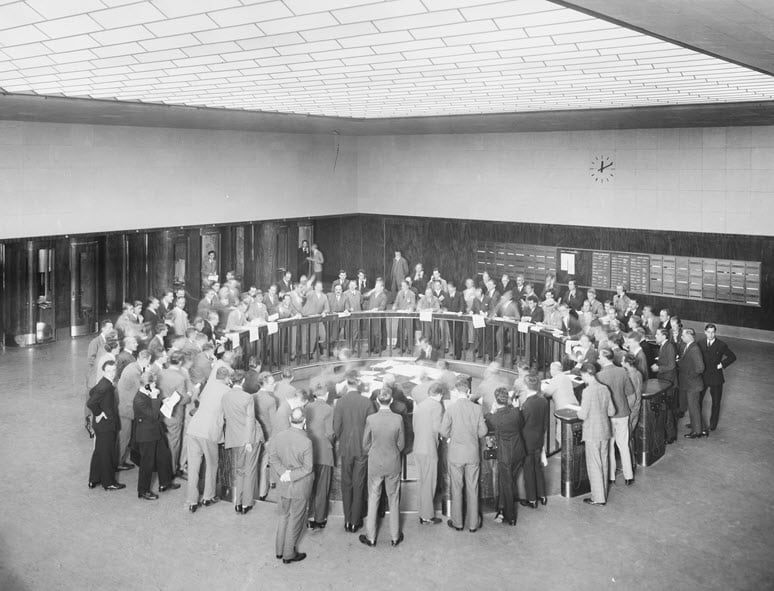

Die Büros des Schweizerischen Bankvereins an der Zürcher Börse

Als eine der bedeutendsten Börsenbanken hatte der Schweizerische Bankverein (SBV) bereits im historisierenden Prachtbau der alten Zürcher Effektenbörse an der Bahnhofstrasse 3 ein eigenes Börsenzimmer. Hier nahmen die Händler die Aufträge ihrer Kunden telefonisch entgegen und konnten sie am Ring «à la criée» platzieren. Wegen immer engerer Platzverhältnisse und der überholten technischen Einrichtung wurde 1928 mit dem Bau einer neuen Börse begonnen. Der SBV hatte auch dort einen eigenen Börsenraum, der nur wenige Schritte von den Handelsringen entfernt war.

1938

Drei Schlüssel für den Schweizerischen Bankverein

UBS ohne das Drei-Schlüssel-Logo? Unvorstellbar! Ebenso unvorstellbar sind die drei markanten Schlüssel ohne den Schriftzug UBS. Seit 1998 bilden diese beiden Elemente – die Schlüssel vom Schweizerischen Bankverein (SBV) und das Kürzel UBS von der Schweizerischen Bankgesellschaft – das unverwechselbare Logo von UBS. Die drei Schlüssel sind jedoch rund 60 Jahre älter, bis zur Fusion 1998 gehörten sie zum SBV.

1939

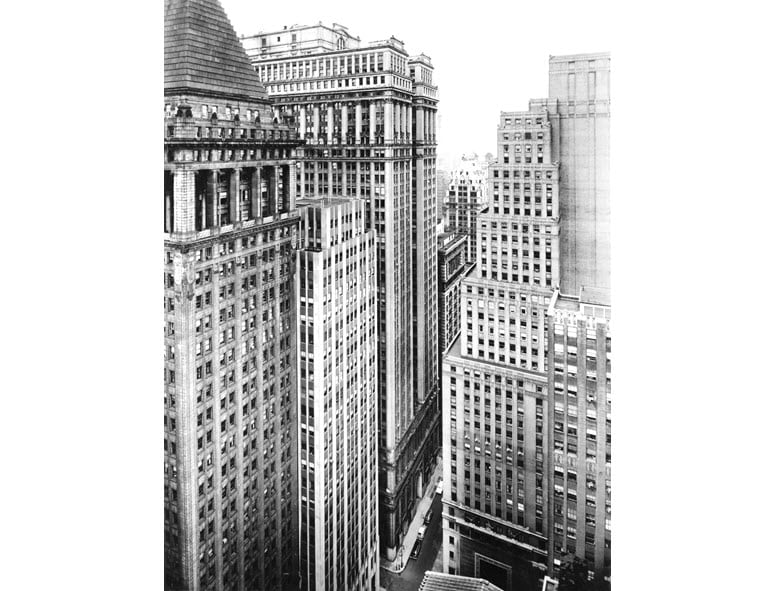

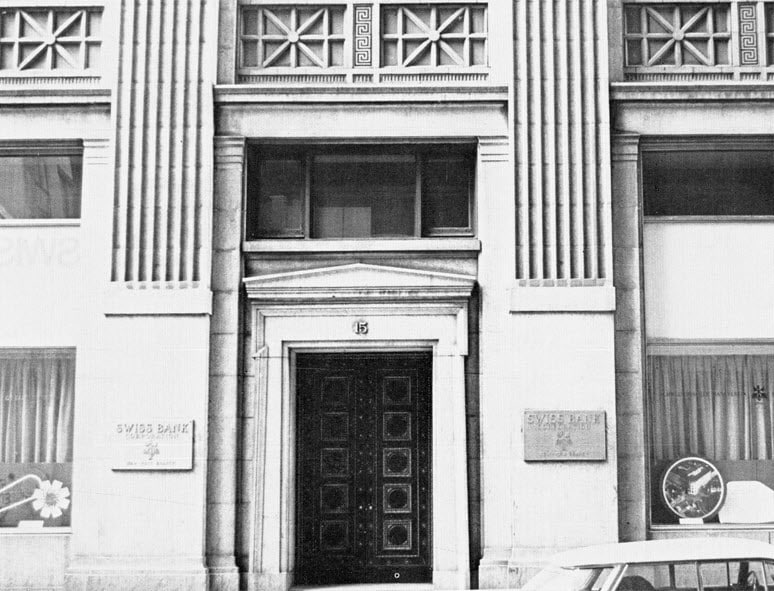

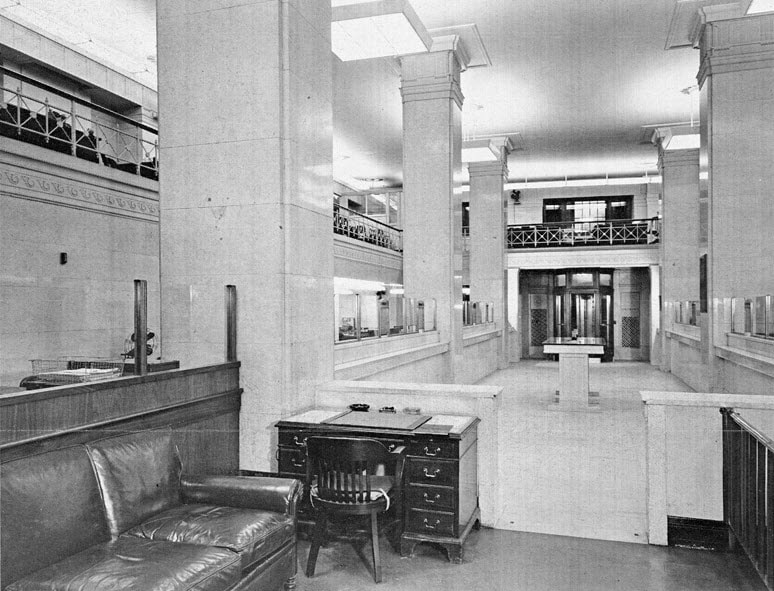

Die bewegten Jahre der New Yorker Zweigniederlassung

Seit seiner Gründungszeit unternahm der Schweizerische Bankverein (SBV) mehrere Bemühungen, in der «neuen Welt der unbegrenzten Möglichkeiten» Fuss zu fassen. Angesichts der zunehmenden Bedeutung des nordamerikanischen Wirtschaftsgebiets und der wachsenden Krisenherde in Europa wurde gegen Ende der schicksalsschweren 1930er-Jahre beschlossen, eine eigene Niederlassung in New York zu eröffnen – genauer: am 4. Juli 1939 an der Nassau Street 15 in nächster Näher der Börse. Aufgrund der seit 1898 gesammelten guten Erfahrungen mit dem Sitz London hoffte man auf eine ähnliche Entwicklung der New York Agency. 1963 bewilligte das Banking Department des Gliedstaates New York die Umwandlung der Agency zur vollwertigen Branch (Niederlassung).

1944

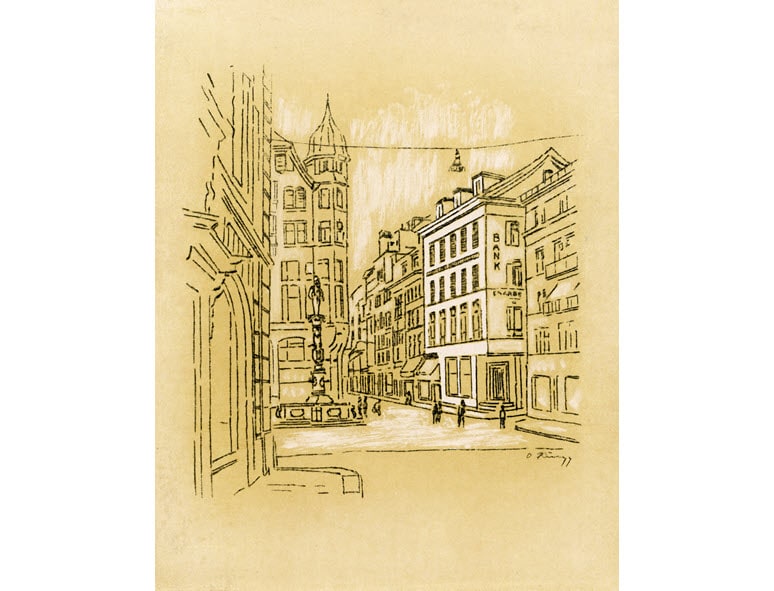

Die Schweizerische Bankgesellschaft übernimmt die Creditanstalt in Luzern

Mit der Übernahme der 1872 gegründeten Creditanstalt in Luzern macht die Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) einen ersten Schritt in die Zentralschweiz. Bis der Schweizerische Bankverein (SBV) in der Leuchtenstadt eine erste Niederlassung eröffnete, verstrichen fast weitere 20 Jahre. 1963 nahm der SBV mit einer Zweigniederlassung in Luzern seine Geschäftstätigkeit auf.

Heute befindet sich die UBS-Geschäftsstelle Luzern am Bahnhofplatz. Die ersten Niederlassungen der Vorgängerbanken waren zuerst am Kapellplatz, dann am Schwanenplatz.

1947

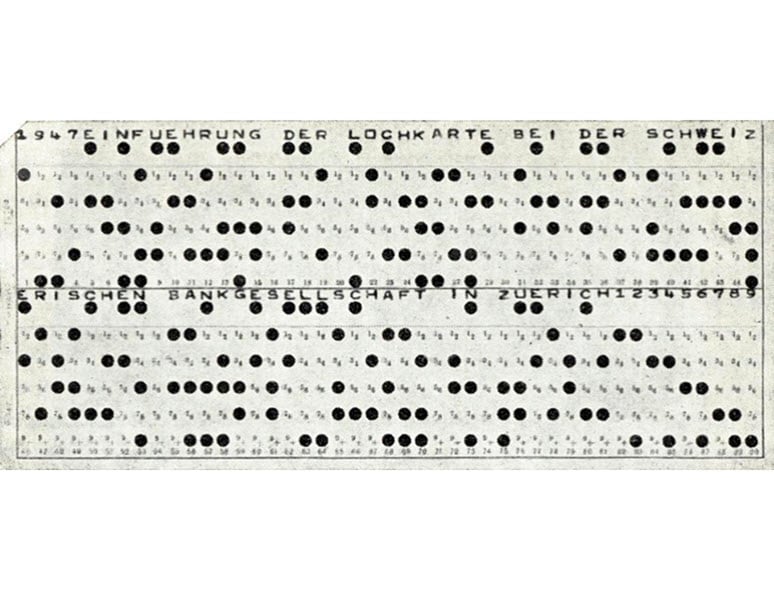

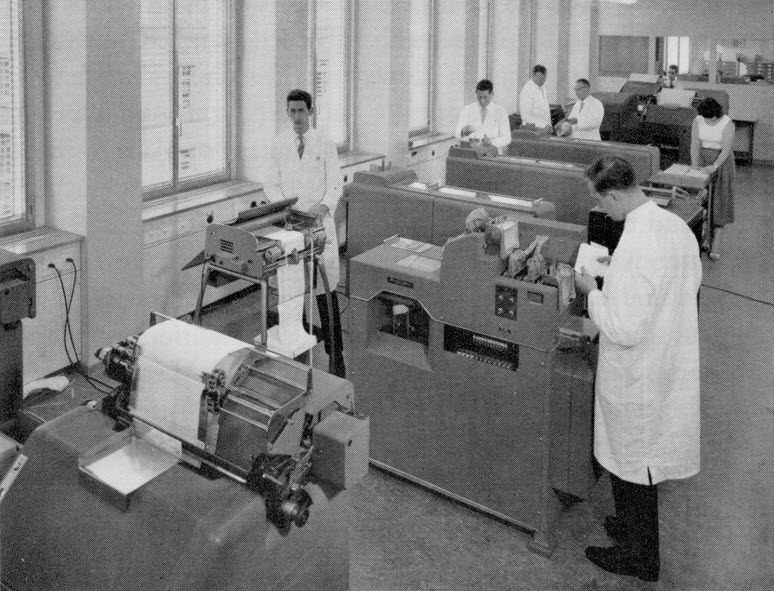

Einzug der Lochkartentechnik

Die Lochkarte zur mechanischen Datenverarbeitung kam bei der US-Volkszählung 1890 erstmals zur Anwendung. Es sollten jedoch fast 50 Jahre verstreichen, bis die vom amerikanischen Ingenieur Herman Hollerith entwickelte Technik den Sprung über den Atlantik in die Datenerfassung und -speicherung der beiden UBS-Vorgängerinstitute Schweizerischer Bankverein (SBV) und Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) schaffte. Die erste Umstellung war eine reine Mechanisierung, bei der für den internen Gebrauch die Resultate der Buchungen und Konti abgelocht, geprüft und gestapelt wurden. Dieser erste maschinell lesbare Datenspeicher der Vorgängerbanken löste die traditionellen Kontobücher schrittweise ab.

1956

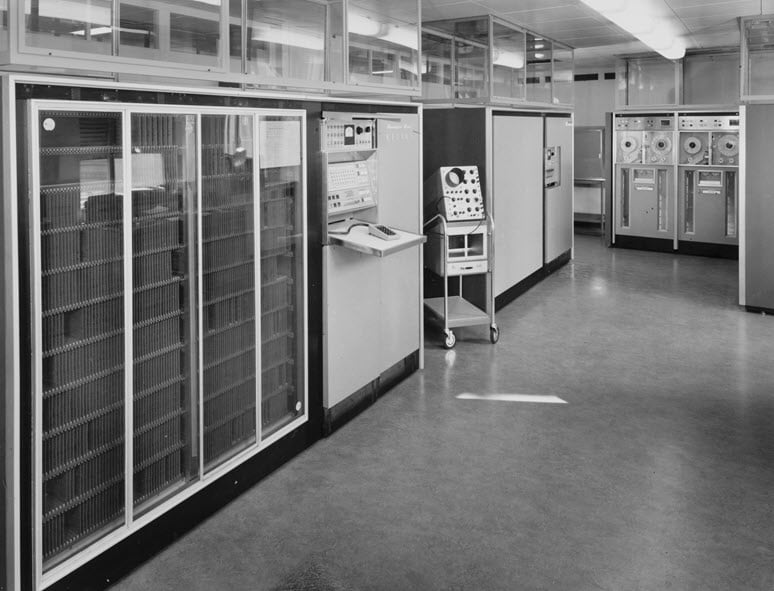

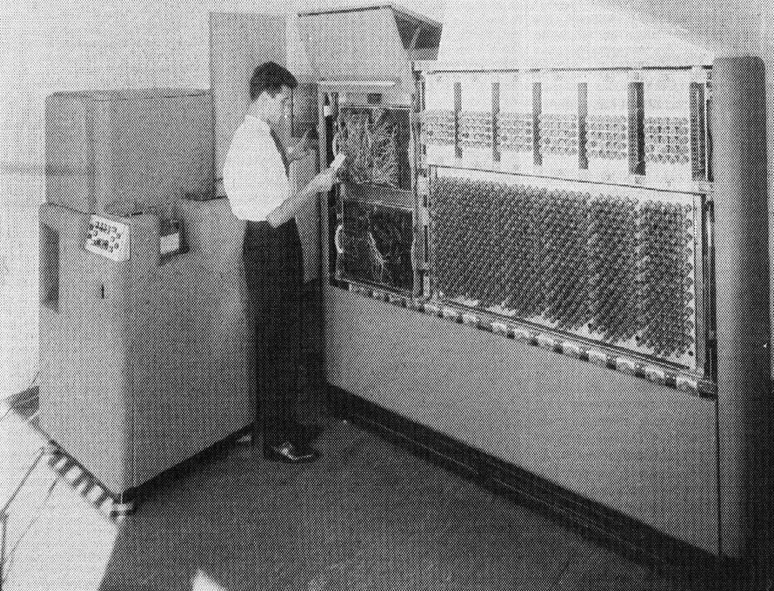

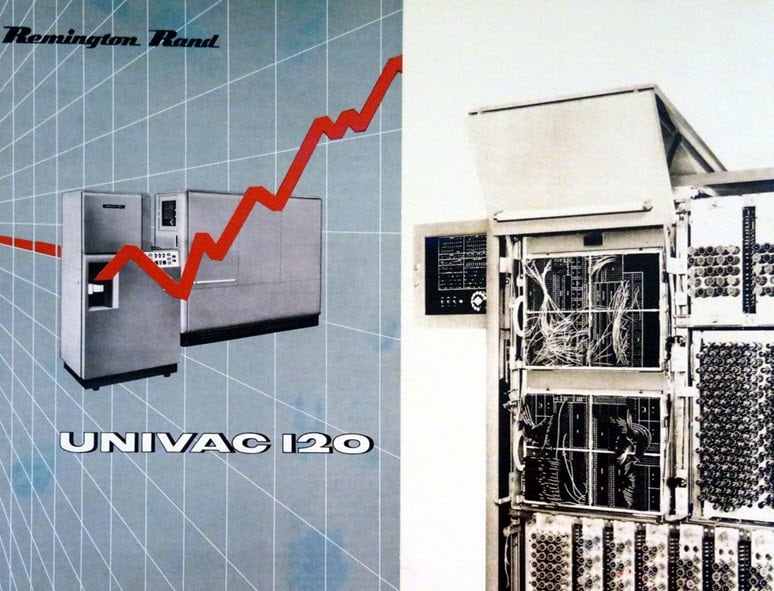

Der erste Computer der Bank

Das Computerzeitalter beginnt bei der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG) mit der Inbetriebnahme des Typs UNIVAC 120 von Remington Rand Anfang 1956. Das Revolutionäre an der 1400 kg schweren Maschine ist, dass sie programmierbar ist, die vier Grundoperationen beherrscht und Resultate elektronisch zwischenspeichern kann. Sie übernimmt nicht nur die Berechnung der Depotbestände und Couponabrechnungen, sie erledigt die Berechnungen auch in einem Bruchteil der Zeit, die ihre mechanischen Vorgänger dafür benötigten. Zur Kontrolle wurde aber jede Operation nochmals rückwärts nachgerechnet. Fünf Jahre später steigt auch der Schweizerische Bankverein (SBV) mit dem Bestellauftrag für den IBM 1401/7070 in die Ära der elektronischen Datenverarbeitung ein.

1958

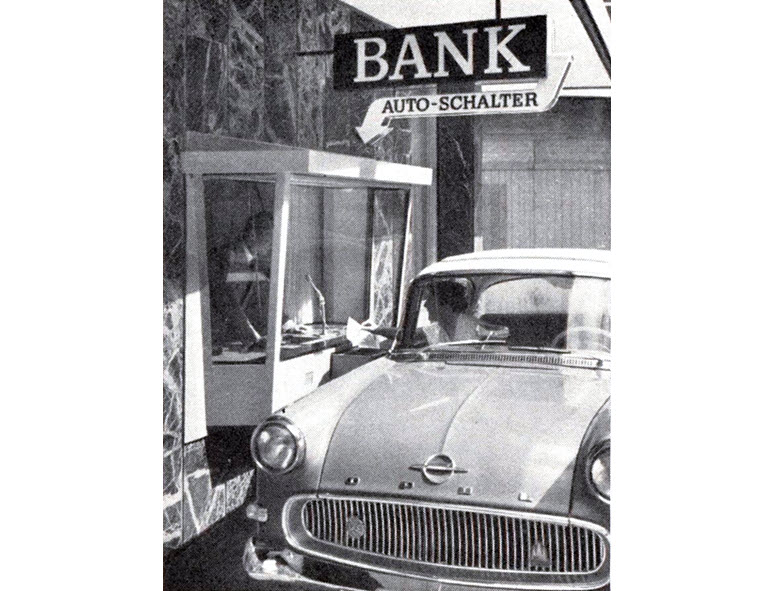

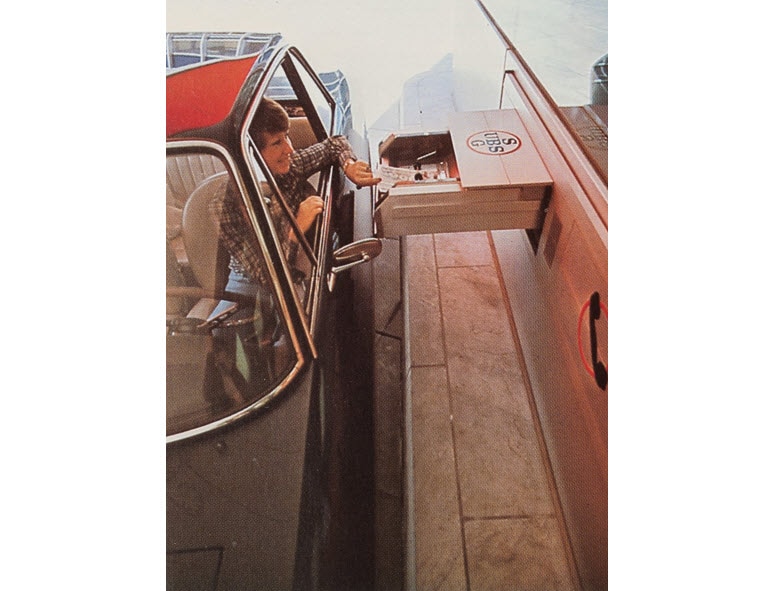

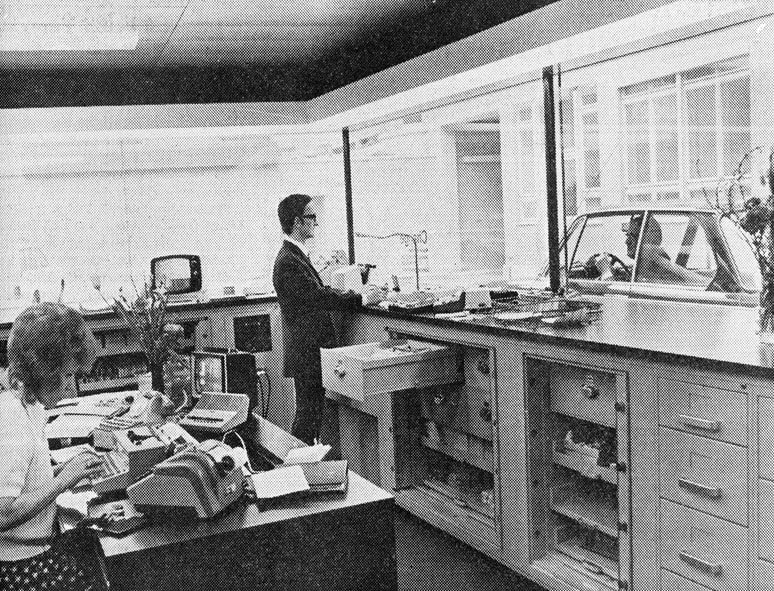

Die Drive-in-Bank

In den 1950er-Jahren wurde das Auto nicht nur zum Synonym für Fortschritt und Wirtschaftsboom, sondern auch zum Stolz der ganzen Familie. Alles sollte vom Auto aus erreichbar sein, am besten vom Fahrersitz aus. Als die Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) im Juni 1958 in ihrer Stadtfiliale Zürich Wiedikon den ersten Autoschalter der Schweiz eröffnete, sorgte die Neuerung natürlich für grosses Aufsehen. Anders als die Jahre später eingeführten Geldautomaten und Bancomaten erwies sich die Autobank aber nur als vorübergehender Erfolg. Bereits Anfang der 1980er-Jahre wurde die letzte Autobank-Filiale wieder geschlossen.

1960

Neueröffnung Schweizerischer Bankverein am Paradeplatz

Nach einer mehr als zehnjährigen Bauzeit weihte am 23. Juni 1960 der Schweizerische Bankverein (SBV) am Paradeplatz offiziell seinen Neubau ein. Die Bank hatte bereits Anfang der 1930er-Jahre einen Ideenwettbewerb für einen Erweiterungs- oder gänzlichen Neubau unter 14 Architekturbüros ausgeschrieben. Sieger war Otto Rudolf Salvisberg, ETH-Professor für Architektur. Aus seinen Untersuchungen ging hervor, dass nur ein Neubau alle Anforderungen erfüllen konnte. Wegen der Wirtschaftskrise, des Kriegsausbruchs und des daraus resultierenden Baustoffmangels verzögerte sich die Verwirklichung des Baus jedoch um Jahrzehnte. Da Otto R. Salvisberg lange vor Baubeginn starb, übernahm sein Schwiegersohn Roland Rohn die Finalisierung der Planung. Von ihm stammt unter anderem die modernistische, denkmalgeschützte Fassade.

1960

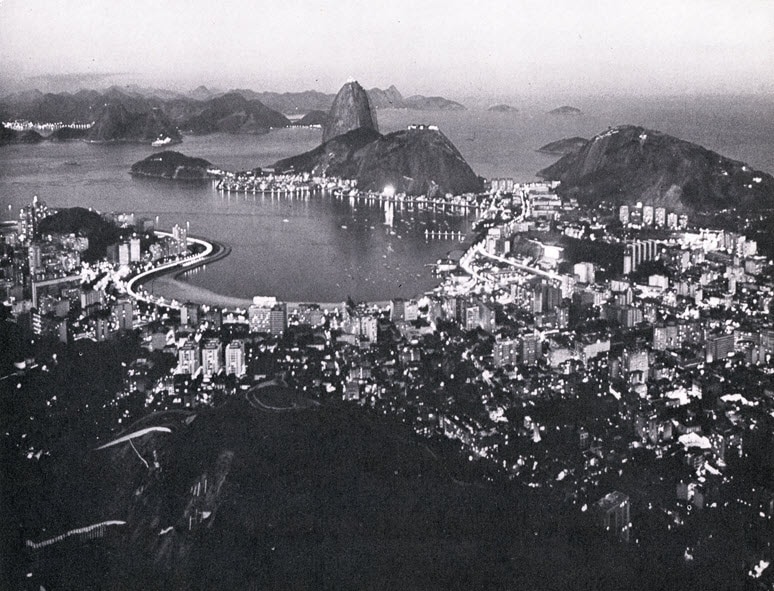

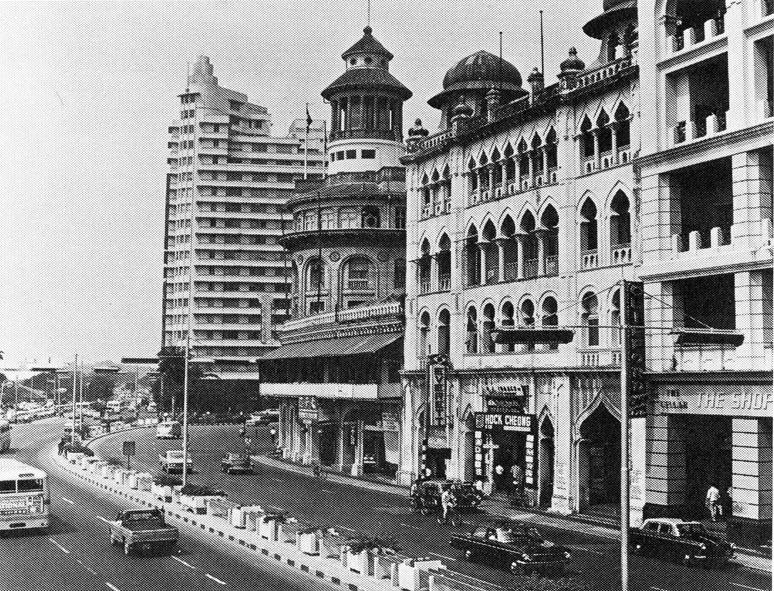

Starke Expansion ins Ausland

In den Nachkriegsjahren zwischen 1945 und 1959 weitete sich die Bilanzsumme des Schweizerischen Bankverein (SBV) kontinuierlich von 1,8 Milliarden auf 4,3 Milliarden Franken aus. Das Entwicklungstempo sollte sich um 1960 aber deutlich beschleunigen. In lediglich zehn Jahren, zwischen 1960 und 1970, wuchs die Bilanzsumme des SBV um mehr als das Fünffache – von 5,2 Milliarden auf 28,1 Milliarden Franken. Zwei Faktoren waren im Wesentlichen für diese Entwicklung verantwortlich: Zum einen bescherte der verstärkte Handel mit dem wieder aufgebauten Europa der unversehrten Schweiz eine beispiellose Hochkonjunktur, die bis zur ersten Ölkrise 1973 ununterbrochen anhielt. Dieser Boom steuerte zum reichlichen Depositenzufluss und zu einer wachsenden Kreditnachfrage bei. Zum anderen begünstigte auf internationaler Ebene die Schaffung der Euro-Geld- und Kapitalmärkte die Expansion der Finanzmärkte.